Por Marina Juliana Gonçalves e Thaís Ferraz

Márcia Veiga é doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em seu livro “Masculino, o gênero do jornalismo — um estudo sobre os modos de produção das notícias”, conta a experiência de passar algumas semanas dentro de uma redação analisando concepções de gênero das/os jornalistas e a forma como se manifestam na produção de notícias, contribuindo na reprodução e manutenção de padrões de desigualdade. Em entrevista ao MARUIM, Márcia discute pilares do jornalismo como “busca pela verdade” e “imparcialidade”, questionando ideologias que permeiam nossa cultura. Ela também analisa a cobertura do Impeachment de Dilma Rousseff (PT) e do estupro coletivo do Rio de Janeiro, discutindo a função social do jornalismo e a responsabilidade do jornalista na reprodução ou no combate dos discursos violentadores hegemônicos.

MARUIM: No seu trabalho, você discute alguns dos pilares fundamentais do jornalismo, como os conceitos de imparcialidade e verdade. De que forma essa ideologia profissional de busca da verdade e da imparcialidade afeta o modo como o Jornalismo lida com as questões de gênero?

Márcia Veiga: Eu acho que essa noção muito positivista, que ainda é muito característica no Jornalismo, acaba negando a participação dos sujeitos. A gente pensa muito no Jornalismo como empresa, nas ideologias dessa empresa, e olhamos pouco para os sujeitos, para os produtores, que são pessoas que tem uma bagagem cultural e uma forma de olhar o mundo. Essa forma de olhar o mundo, de olhar para a realidade, está permeada por noções de gênero, de classe, de raça. O Jornalismo é tradicionalmente formado por pessoas de classe média, e por mais que atualmente a maior parte dos jornalistas seja mulher, é uma profissão que foi historicamente mais masculina; além disso, nós também temos uma cultura hegemônica que é machista e racista. Na minha pesquisa, foi importante observar como os sujeitos, a partir dessa bagagem cultural, acabam enxergando a realidade com esses filtros e acabam reproduzindo esses valores na hora de produzir suas matérias. Esse é um ponto importante porque nos faz perceber que não há uma neutralidade, e a própria filosofia da ciência já mostra que é impossível uma objetividade completa e isenta. E sim, é importante trazer o sujeito como aquele que produz um conhecimento sobre a sociedade, mas também é importante lembrar que esse conhecimento está crivado de valores da própria sociedade.

MARUIM: Você adota a perspectiva da mídia como uma “instância pedagógica cultural”, que possui um papel de intervenção educativa e didática na produção de saberes cotidianos. Qual é a relevância de analisar a mídia através dessa perspectiva, quando se pensa em gênero?

MV: A ideia da mídia como uma instância pedagógica foi desenvolvida pela professora Rosa Maria Bueno Fischer, a partir de um conceito de Foucault. Os “dispositivos pedagógicos” são instituições como escolas e igrejas, lugares nos quais nós aprendemos a ser sujeitos. É importante entender que a mídia e o jornalismo são lugares de produção simbólica. Então nós temos um discurso, que, quanto mais propagado, mais reproduz hegemonicamente os discursos dominantes, a cultura dominante, que é machista, racista, e lgbtfóbica. Ou seja: mesmo que a gente pense que a mídia não tem uma função educativa, ela acaba tendo. Porque ela também se torna um lugar no qual tu vai aprendendo a ser sujeito, onde tu vai percebendo como as normas sociais e de gênero estão colocadas. Tu vê isso acontecer na publicidade, no jornalismo, nos produtos simbólicos. Ou seja, a linguagem, seja do texto ou do audiovisual, nos diz o tempo todo “façam isso, não façam aquilo, isso é o correto, isso é o não correto”. As nossas normas são passadas também através da mídia.

MARUIM: Os grandes meios de comunicação não seguem essa perspectiva e não lidam com essa responsabilidade pedagógica. Qual é, na sua opinião, a perspectiva hegemônica no Brasil? O que os grandes meios acreditam ser responsabilidade deles?

MV: É importante pensar que a mídia também é uma das instâncias de poder, assim como a Escola, a Família e o Estado. No caso do Brasil, nós temos uma mídia colocada nas mãos de poucas empresas: apesar das televisões e rádios serem concessões públicas, quem domina essa rede numa perspectiva mercadológica são as empresas. Também é importante lembrar outra coisa: a gente fala muito do papel da empresa pensando na sua perspectiva econômica, mas toda empresa é formada por sujeitos, não só pelos seus donos, que estão no estrato social dominante da sociedade, como também em grande medida por profissionais que são sujeitos da mesma cultura. Nós, esses sujeitos, falamos que não somos racistas nem machistas, mas todos nós nascemos inseridos nessa mesma cultura que é racista e é machista. Deixamos de ser essas coisas quando desconstruímos esses valores adquiridos. A maioria dos jornalistas, no entanto, não acessa esse conhecimento que pode dar a condição de desconstruir e desnaturalizar essas discriminações e de entender como elas são forjadas na cultura. Então quando tu tens profissionais que não acessam esse conhecimento, eles reproduzem a forma dominante, que diz que homens são assim, mulheres são assado, todas as pessoas nascem heterossexuais, quem não nasce heterossexual é desviante, enfim, coisas que estão dadas por verdades. E essas verdades só podem ser desconstruídas com acesso a outra forma de conhecer, que é uma dissidência do que é o poder dominante, do status quo. Por isso é importante a formação de jornalistas e comunicadores que possam reconhecer que reproduzem essas ideias, mesmo que inconscientemente, na cultura. Porque as diferenças são transformadas em desigualdades na cultura, e não na natureza. O fato de nascermos com pênis ou sem, negros ou brancos, não torna diferente. O que torna diferente são nossas construções simbólicas, é como nós nomeamos, valoramos, classificamos e hierarquizamos. E o Brasil é um país em que as desigualdades sociais são marcadas por raça, classe, gênero, os três principais recortes. Temos jornalistas lidando com dados sociais importantes num país em que isso acontece mas eles não entendem nem como eles próprios fazem parte desses dados, quando reproduzem isso na linguagem, na forma como escrevem, na forma como olham pra realidade, para o diferente, transformando o diferente no desigual através do uso da linguagem.

MARUIM: No Brasil, nos últimos anos, presenciamos um boom de mídias alternativas que fez com que a discussão sobre o jornalismo poder ser engajado ou não crescesse exponencialmente. Isso afetou não só os novos meios, mas também os veículos tradicionais — como exemplo, podemos citar a “Carta do Extra aos leitores que não viram estupro no estupro”. Na sua visão, por que o Jornalismo engajado a partir de uma perspectiva feminista é legítimo? E como funciona o discurso hegemônico da grande mídia, de que a militância comprometeria a isenção e a imparcialidade e deslegitimaria o jornalismo?

MV: A gente tem um senso comum, e isso está também em grande parte na universidade, de falar de uma isenção, de uma possibilidade que já foi cientificamente negada, da existência de uma isenção completa. Todo sujeito que observa altera aquilo que é observado; e todo sujeito que observa sempre vai observar de algum lugar. Não é por acaso que os Estudos Culturais — uns dos primeiros que começaram a perceber os movimentos sociais que hoje estão mais em pauta, como os feministas, queer, lésbicos e negros — são ainda marginalizados, não são tratados como científicos. Então a gente pensa não, não vou ser isento se for uma dissertação feminista, e na verdade qual é o problema desse adjetivo? Nos EUA, falar de antropologia feminista é algo que já está pra lá de dado, porque todos nós vamos olhar sempre a partir de um lugar. Declaramos ou não, essa é a questão. Essa ideia de uma ideologia de gênero, por exemplo. Há diferentes ideologias, em tudo há ideologia, qual é a sua? Exclusiva ou inclusiva?

Eu acho mais honesto: declare-se! Porque nós temos essa ideia de achar que os veículos são isentos e a gente percebe que claramente sempre há ideologia em tudo. Tu vais fazer uma pauta, tu vais ter um jornalismo engajado, dificilmente ao trazer as questões de gênero tu não vais interseccionar com outros marcadores sociais, tu estás trazendo um olhar que vai ajudar a transformar, porque sim, nós temos uma ideologia machista e racista desde a colonização, é preciso que a gente aprenda a olhar pra isso, como nosso país se estrutura, como se funda o Estado Nação Brasileiro, essa história nós não temos, e ela é sim constituída basicamente de machismo e de racismo, mas ainda temos uma ideologia dominante que acredita na “democracia racial”, que diz que “existe machismo mas eu não sou machista”; o ponto é que sim, nós temos essa ideologia dominante. Então há sim condições de uma ação profissional em todas as áreas que seja engajada, também na ciência.

MARUIM: Como a questão de gênero na mídia se manifestou no processo do impeachment da presidenta Dilma Rousseff (PT)?

MV: Eu acho que o processo do impeachment foi bastante revelador. Porque o lugar do poder historicamente sempre foi masculino, ocupado por homens. Então não por acaso, quando temos uma presidenta mulher, as críticas passam por discursos que revelam. Porque a linguagem é reveladora das nossas normas de gênero. Ela passa a ser criticada e o argumento é sempre de ordem misógina e sexista. A capa da IstoÉ deixou isso muito evidente. A gente continua tendo aquela noção de que o homem que é bravo, que briga, que explode, está cumprindo o seu papel; uma mulher que faça isso — e nem era o caso, porque a foto era uma montagem — continua sendo vista como histérica. Logo depois, surge a ideia do “bela, recatada e do lar”. Esse é o lugar, o privado, o lugar do cuidado, da maternidade, da procriação, esse lugar reservado às mulheres nas nossas normas de gênero permanecem no consciente coletivo, porque essa é a norma cultural.

Então a gente percebe: quando há uma mulher no poder, em qualquer matéria jornalística feita sobre ela, vão perguntar sobre os filhos, o comportamento, a roupa que ela veste…e com os homens não é assim. Para eles, são questões técnicas, de competência. Na produção da ciência é a mesma coisa, se tu fores pensar, a gente identifica uma racionalidade e nega a subjetividade, a emoção, como se essas questões não fossem parte dos sujeitos como produtores de conhecimento. Tu vês isso na política, na produção do conhecimento, em todas as esferas. E o caso do impeachment revela bastante esse machismo que está, e sempre esteve, presente na constituição do Brasil.

MARUIM: Como você avalia a cobertura da mídia sobre o caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro?

MV: Mais uma vez vez, percebemos na imprensa o tipo de questionamento que é feito à vítima. E a imprensa não é um lugar apartado da sociedade, ela faz parte, então tu vê isso tanto na imprensa quanto no resto da sociedade. Na forma como os procedimentos foram adotados, ninguém, por exemplo, tentou escavar a vida dos estupradores. A primeira ação foi colocar a palavra da vítima em questão, em segundo, fazer um escrutínio para ver se ela merecia ou não ser estuprada. Essa ação da imprensa é a mesma ação que tu vês na delegacia, em grande medida no judiciário — nos crimes sexuais, principalmente contra mulheres e LGBTS, as vítimas passam a ser rés, porque são julgadas e a imprensa repete esse padrão.

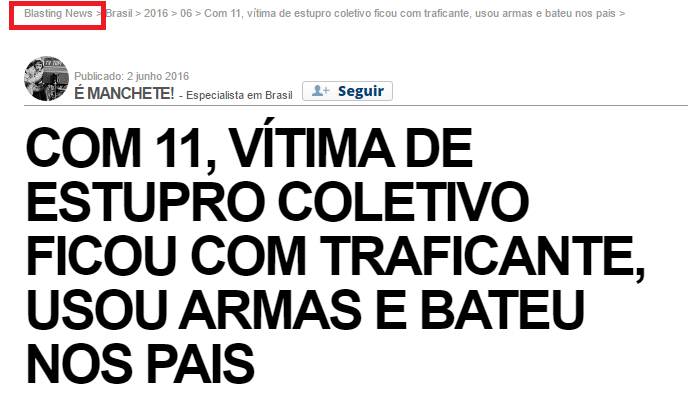

Embora não tenha sido o posicionamento da maioria da mídia, alguns veículos jornalísticos trouxeram à tona histórias que “justificariam” o estupro da adolescente

Embora não tenha sido o posicionamento da maioria da mídia, alguns veículos jornalísticos trouxeram à tona histórias que “justificariam” o estupro da adolescenteEntão todos os procedimentos adotados cometeram outro ato de violência, de violência simbólica, que reforça a cultura do estupro. E isso é visto em grande parte das imagens e textos produzidos. A ação do repórter é violadora, contribui, reifica a violência contra aquela mulher e contra todas aquelas mulheres, reifica uma cultura que produziu em última instância esse estupro coletivo, que foi um estupro, em última medida, de toda a sociedade.